Des ecchymoses inexpliquées, une fatigue persistante ou des saignements soudains peuvent parfois indiquer plus qu’un problème de santé mineur. Dans certains cas, ces symptômes peuvent indiquer une leucémie promyélocytaire aiguë (LPA), une forme agressive de cancer du sang.

La LPA est causée par une mutation génétique qui perturbe la production de cellules sanguines. Si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner de graves complications, mais les progrès de la médecine ont permis de mettre en place un traitement efficace. Cet article fournit une analyse complète de la LPA, y compris ses causes, ses symptômes, son diagnostic, ses options de traitement et ses approches de soins.

Qu’est-ce que la leucémie promyélocytaire aiguë ?

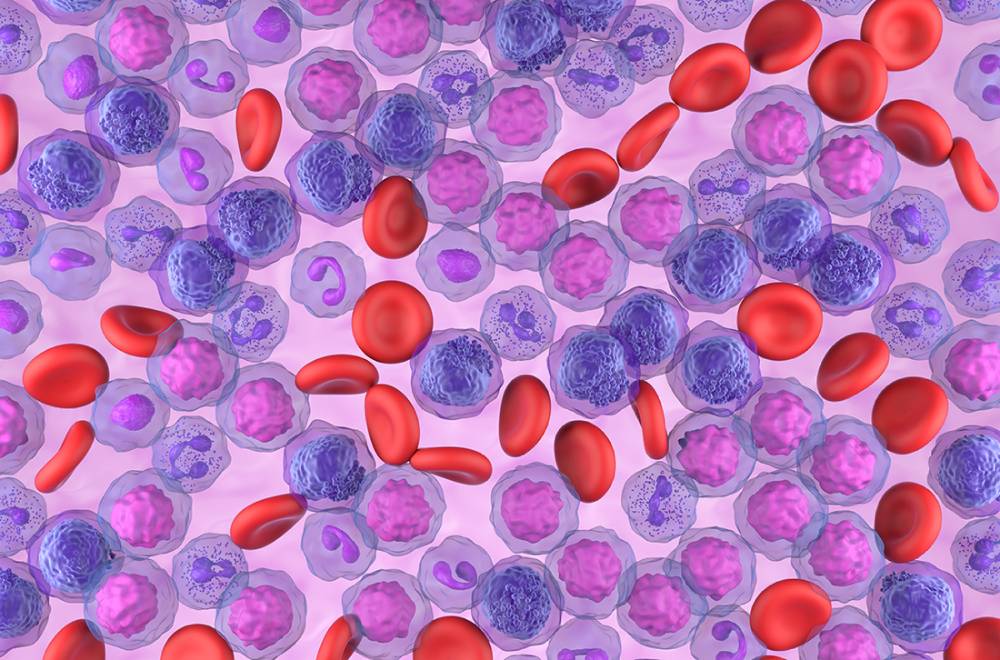

La leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) est un sous-type de leucémie myéloïde aiguë (LMA) causée par la fusion du gène PML-RARα. Cette fusion génétique interfère avec le développement normal des cellules sanguines, entraînant une accumulation anormale de promyélocytes immatures dans la moelle osseuse et le sang.

Identifiée pour la première fois en 1957, la LPA était initialement associée à des saignements importants et à une progression rapide de la maladie. La LPA est une forme rare de leucémie, représentant 7 à 8 % des cas de LMA.

Elle est le plus souvent diagnostiquée chez des adultes d’âge moyen, avec un âge médian de 47 ans, et est rare chez les personnes de moins de 20 ans. La maladie est légèrement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

Quelles sont les causes de la LPA ?

La LPA résulte d’une translocation chromosomique, le plus souvent t(15;17), qui fusionne les gènes PML et RARα, empêchant la maturation normale des cellules sanguines. Des translocations moins courantes, telles que t(5;17) et t(11;17), peuvent affecter la réponse au traitement. La cause exacte de ces mutations n’est pas claire, mais les radiations, la chimiothérapie et les toxines industrielles sont considérées comme des facteurs de risque potentiels.

Comment la LPA affecte-t-elle l’organisme ?

La protéine de fusion du gène PML-RARα bloque le développement normal des globules blancs, entraînant un excès de promyélocytes immatures. Ces cellules libèrent le facteur tissulaire (TF), qui active les voies de coagulation, augmentant le risque de saignements graves et de troubles de la coagulation. De plus, il affaiblit le système immunitaire, rendant les patients plus vulnérables aux infections.

Variantes morphologiques de la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA)

La LPA se divise en deux sous-types principaux : la LPA hypergranulaire (classique) et la LPA microgranulaire. L’identification de ces variantes facilite un diagnostic précis et un traitement rapide.

- La LPA hypergranulaire, la forme la plus courante (75 % des cas), se caractérise par de grands promyélocytes avec un rapport noyau/cytoplasme élevé et des granules densément compactés qui se colorent en rose, rouge-bleu ou violet foncé. Ces granules peuvent masquer le noyau et des bâtonnets d’Auer (inclusions en forme d’aiguille) sont souvent présents.

- La LPA microgranulaire (25 % des cas) présente des promyélocytes plus petits avec un noyau bilobé et moins de granules visibles sous microscopie standard. Une coloration spéciale peut être nécessaire pour les détecter. Cette forme peut ressembler à d’autres leucémies, ce qui rend le diagnostic plus difficile.

Quel que soit le sous-type, un traitement rapide est nécessaire pour minimiser le risque de complications potentiellement mortelles, notamment des hémorragies graves et une coagulation intravasculaire disséminée (CID).

Caractéristiques cliniques de la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA)

La LPA se manifeste généralement par des symptômes liés à une insuffisance médullaire et à une coagulation anormale. Ces manifestations résultent de l’accumulation de promyélocytes malins, qui perturbent la production normale de cellules sanguines et la coagulation.

- Saignements et ecchymoses : saignements de nez fréquents, saignements des gencives, ecchymoses inexpliquées ou sang dans les urines et les selles en raison d’un faible taux de plaquettes (thrombocytopénie).

- Coagulopathie sévère : coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), entraînant des saignements excessifs ou une formation anormale de caillots, augmentant le risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou de dysfonctionnement d’un organe.

- Symptômes liés à l’anémie : Fatigue, pâleur, faiblesse et essoufflement dus à une diminution de la production de globules rouges.

- Susceptibilité aux infections : Fièvre, frissons et infections récurrentes résultant d’une déficience en globules blancs fonctionnels.

- Symptômes constitutionnels : Fièvre persistante, sueurs nocturnes et perte de poids involontaire, souvent associés à un dérèglement du système immunitaire.

Comment diagnostique-t-on la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) ?

Le diagnostic de la LPA commence par une évaluation médicale complète, comprenant un historique détaillé du patient, un examen des symptômes et un examen physique.

Une fois que la LPA est suspectée, plusieurs tests de diagnostic sont effectués :

- Hémogramme complet (CBC) : Ce test identifie les promyélocytes ou les cellules leucémiques anormaux dans le sang, ainsi que les taux anormaux de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes.

- Biopsie de la moelle osseuse : un échantillon de moelle osseuse, généralement prélevé sur l’os iliaque, est examiné au microscope pour confirmer la présence d’un excès de globules blancs immatures (blastes).

- Tests de laboratoire spécialisés : les tests d’immunophénotypage et de cytogénétique aident à classer la leucémie en détectant des marqueurs cellulaires spécifiques et en identifiant des anomalies chromosomiques, telles que le gène de fusion PML-RARA.

- Autres évaluations : Des tests de coagulation sanguine, des examens d’imagerie (radiographies) et des tests de la fonction des organes aident à établir un état de référence de la santé globale afin de surveiller les complications potentielles.

Traitement et prise en charge de la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA)

Sans traitement rapide, la LPA peut provoquer des saignements graves, de l’anémie et des complications potentiellement mortelles chez certaines personnes. Heureusement, les progrès thérapeutiques ont considérablement amélioré les résultats, la plupart des patients obtenant une rémission et une survie à long terme.

Principales approches thérapeutiques

Le traitement de la LPA associe une thérapie ciblée, une chimiothérapie (dans certains cas) et des soins de soutien pour stopper la progression de la maladie et améliorer la survie.

Thérapie de différenciation

Cette approche utilise des médicaments spécialisés pour aider les globules blancs immatures à se transformer en cellules normales. Ces médicaments sont considérés comme la base du traitement de la LPA :

- Acide rétinoïque tout-trans (ATRA) : dérivé de la vitamine A qui favorise la maturation cellulaire.

- Trioxyde d’arsenic (ATO) : Thérapie ciblée qui agit en synergie avec l’ATRA pour éliminer les cellules leucémiques.

Chimiothérapie

La chimiothérapie peut être associée à la thérapie de différenciation pour réduire davantage les cellules leucémiques et diminuer le risque de récidive.

Soins de soutien

Les thérapies de soutien aident à gérer les symptômes et les complications pendant le traitement de la LPA. Elles stabilisent les taux de cellules sanguines, réduisent les risques de saignement et préviennent les infections, rendant le traitement plus sûr et plus efficace.

- Soutien sanguin : les transfusions de globules rouges sont utilisées pour gérer l’anémie et améliorer l’énergie, et les transfusions de plaquettes sont utilisées pour réduire le risque de saignement excessif.

- Plasma frais congelé (PFC) : fournit des facteurs de coagulation, tandis que le cryoprécipité, une forme plus concentrée de PFC, est utilisé pour les saignements graves.

- Antibiotiques : pour réduire les risques d’infection, des antibiotiques sont administrés lorsque le nombre de globules blancs est faible.

- Médicaments anti-nauséeux : ils aident à contrôler les nausées et les vomissements, qui sont des effets secondaires courants du traitement.

En gérant les complications à un stade précoce, les traitements de soutien aident les patients à rester stables pendant que le traitement principal agit pour éliminer les cellules leucémiques.

Phases du traitement

Le traitement de la LPA se compose de trois phases principales, chacune étant conçue pour obtenir et maintenir la rémission :

- Thérapie d’induction : la phase initiale, qui dure de quatre à six semaines, vise à éliminer les cellules leucémiques et à obtenir la rémission. Les patients doivent souvent être hospitalisés pour être étroitement surveillés.

- Thérapie de consolidation : après la rémission, cette phase vise à éliminer toute cellule leucémique restante afin de prévenir une rechute. Le traitement dure généralement plusieurs mois.

- Thérapie d’entretien : une phase de traitement à plus faible dose pouvant durer jusqu’à un an pour maintenir la rémission et réduire le risque de récidive.

Complications et effets secondaires du traitement de la LPA

Bien que le traitement de la LPA soit très efficace, il peut entraîner des effets secondaires, dont certains nécessitent une attention médicale immédiate.

Syndrome de différenciation

Une réaction potentiellement grave à l’ATRA ou à l’ATO peut survenir dans les semaines suivant le début du traitement. Les symptômes sont les suivants :

- fièvre élevée

- prise de poids soudaine et gonflement

- essoufflement ou douleur thoracique

- basse pression artérielle et vertiges

- fatigue, confusion ou faiblesse

Pour prévenir ou gérer le syndrome de différenciation, les médecins peuvent prescrire des stéroïdes tels que la dexaméthasone.

Autres effets secondaires courants

- nausées et vomissements

- risque accru d’infections

Les médecins peuvent ajuster le plan de traitement ou fournir des soins de soutien supplémentaires si des effets secondaires graves se produisent. Une surveillance régulière par un oncologue (un médecin spécialisé dans le traitement du cancer) permet de détecter et de gérer les complications à un stade précoce.

Pronostic et suivi

Avec un diagnostic précoce et un traitement rapide, la LPA a un excellent pronostic. Les taux de guérison dépassent 90 %, ce qui en fait l’une des formes de leucémie les plus traitables.

Des suivis réguliers, comprenant des analyses de sang et des examens de la moelle osseuse, permettent de surveiller les risques de rechute et d’assurer une rémission à long terme.

Si vous ou l’un de vos proches présentez des symptômes évocateurs de la LPA, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Points clés

- La LPA est une forme rare mais hautement traitable de leucémie myéloïde aiguë causée par une mutation génétique qui perturbe le développement normal des cellules sanguines.

- Les symptômes courants comprennent des ecchymoses inexpliquées, une fatigue persistante et des infections fréquentes, souvent dues à une altération de la coagulation sanguine et à une réduction de la fonction immunitaire.

- Le diagnostic nécessite des analyses sanguines, une biopsie de la moelle osseuse et une analyse génétique pour confirmer la présence du gène de fusion PML-RARα, spécifique de la LPA.

- Le traitement implique généralement une thérapie de différenciation avec l’ATRA et le trioxyde d’arsenic, avec une chimiothérapie ajoutée pour les cas à haut risque afin d’améliorer les résultats à long terme.

- Les soins de soutien, notamment les transfusions sanguines, les antibiotiques et les médicaments anti-nauséeux, aident à gérer les symptômes et à garantir que les patients tolèrent le traitement en toute sécurité.

- Le syndrome de différenciation est une complication potentielle grave, provoquant de la fièvre, des gonflements, des difficultés respiratoires et une pression artérielle basse, nécessitant souvent un traitement aux stéroïdes.

- Avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, la LPA a un taux de guérison élevé, avec plus de 90 % des patients atteignant une rémission à long terme.